La pollution plastique a fait surgir un continent de déchets au beau milieu du Pacifique. Mais que sait-on réellement de ce phénomène ? On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le “7ème continent” : sa formation, ses impacts, ses responsabilités, et les solutions pour y remédier. Avec une question centrale : qui sont les vrais responsables ?

Qu'est-ce que le « septième continent » de plastique ?

Définition du terme et origine de l’appellation

On a vu des festivals bretons finir sous la bruine, mais rien ne prépare à découvrir un "continent" qui n’existe que grâce à nos déchets… Pourtant, c’est ce qu’a révélé Charles Moore, navigateur américain, lors d’un retour de course en 1997. À la barre de son voilier, il traverse une zone du Pacifique Nord où la mer semble engluée : partout flottent des fragments de plastique, petits comme gros, réunis par les courants marins.

Le terme "septième continent" a ainsi jailli dans le vocabulaire populaire pour désigner cet amas colossal – une "soupe" bien moins poétique que le nom laisse entendre. Ce n’est ni un continent solide ni une île où poser sa tente, mais une concentration inédite de polluants flottants. Franchement, entre nous, on est loin de l’image d’Épinal…

« Le murmure de la mer contient plus de vérité que mille conférences universitaires. »

La naissance du septième continent symbolise la démesure de notre ère plastique : on jurerait presque qu’il s’agit d’une légende urbaine marine… sauf que tout le monde peut y ajouter son microplastique !

Localisation et taille du vortex principal (Pacifique Nord)

Le gyre du Pacifique Nord – là où s’orchestre ce phénomène – se situe entre Hawaï et la Californie. Selon l’étude menée par Laurent Lebreton avec l’organisme The Ocean Cleanup, il couvrirait aujourd’hui { a0}plus de 1,6 million km², soit trois fois la France (aléa : certains chercheurs évoquent jusqu’à 3,5 millions km² si on compte tout le panache diffus!). D’après l’Ifremer et les modèles scientifiques récents :

| Région | Superficie (km²) | Profondeur moyenne |

|---|---|---|

| Pacifique Nord | 1 600 000–3 500 000 | Quelques mètres |

| Atlantique Nord | ~700 000 | Moins d’1 mètre |

| Indien | ~2 100 000 | Moins d’1 mètre |

Détail époustouflant : cette "soupe" ne forme pas un tapis compact mais plutôt un brouillard dense où chaque vague raconte une histoire.

Composition : des mégaplastiques aux microplastiques

La composition du septième continent ferait pâlir n’importe quel pêcheur breton : on y trouve énormément de macroplastiques (fragments supérieurs à 5 cm), beaucoup de mégaplastiques (filets entiers ou morceaux monstrueux), mais surtout une myriade inouïe de microplastiques – ces particules inférieures à un grain de sel ! Le PET (polytéréphtalate d’éthylène), le polypropylène et le polyéthylène dominent joyeusement cette recette toxique.

Entre nous, on dirait presque un tas de galets perdus… sauf qu’ici chaque galet pollue pendant des siècles !

- Filets de pêche, cordes et engins abandonnés en mer (source majeure)

- Emballages alimentaires (bouteilles PET/capsules/sachets)

- Fragments d’objets plastiques domestiques ou industriels

- Microbilles cosmétiques, résidus industriels invisibles à l’œil nu (savons, dentifrices)

- Déchets issus des vêtements synthétiques après chaque lessive !

On notera que les nanoplastiques commencent aussi à se faufiler dans cette mixture : faudra-t-il bientôt une loupe pour éviter la contamination ? Allez savoir pourquoi — personne n’a jamais rêvé d’un océan croustillant au PET…

Comment se forme le vortex de déchets plastiques ?

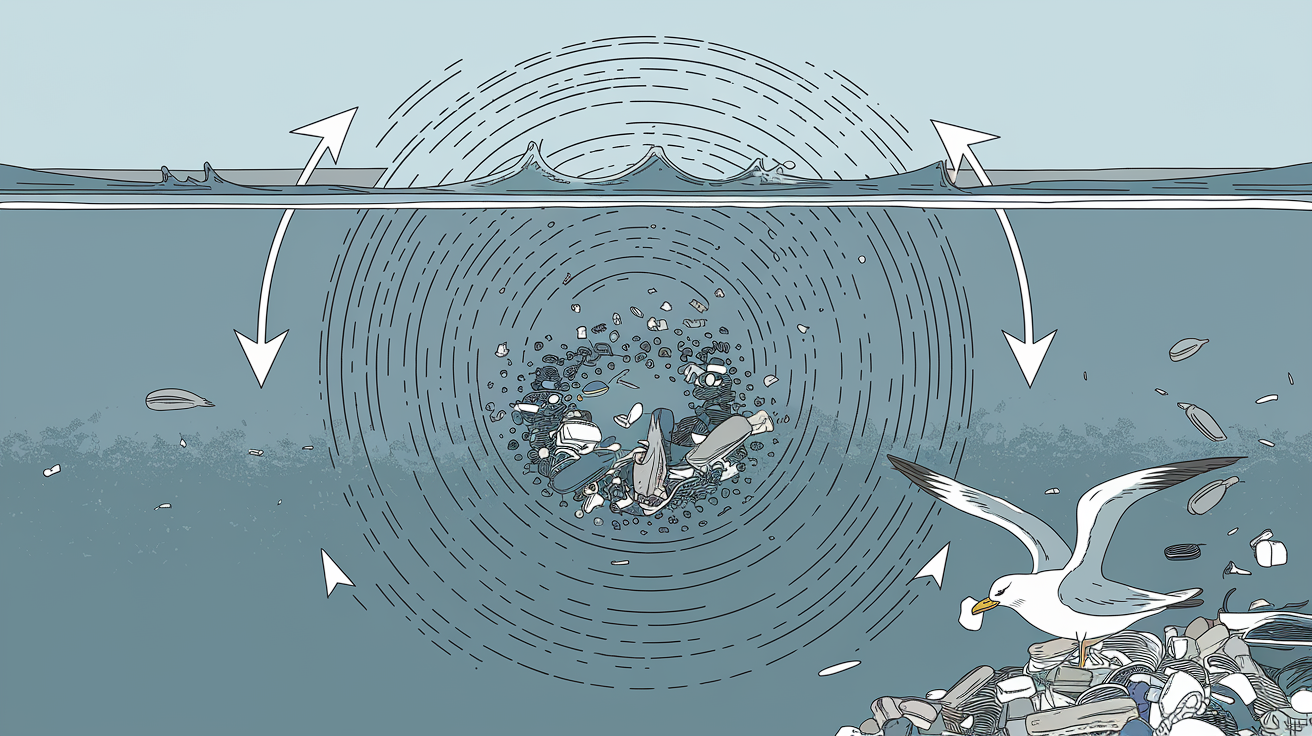

Rôle des gyres océaniques dans la concentration des déchets

Avant de partir à la pêche aux explications, soyons honnêtes : le vrai tour de magie, ce sont les gyres océaniques. Imaginez cinq immenses tourniquets d’eau, chacun orchestré par la rotation terrestre (merci la force de Coriolis)... Leur spécialité ? Aspirer et retenir au centre tout ce qui flotte — et tant pis si c’est un vieux bidon ou un canard en plastique.

Dans chaque gyre (Pacifique Nord en tête), les courants marins convergent et forment un gigantesque piège à débris. Les rivières du monde entier y acheminent leurs « cadeaux »… et voilà comment naît ce vortex à mi-chemin entre cauchemar écologique et chantier grotesque. La plupart des déchets restent bloqués pendant des décennies, incapables de s’échapper, piégés comme une crêpe dans une poêle bretonne mal beurrée.

Sources des plastiques : des usines aux filets de pêche

Passons au casting des pollueurs :

- Usines et zones industrielles : Rejets directs ou indirects de granulés plastiques (les fameuses « larmes de sirène », pas très féériques).

- Décharges sauvages et réseaux urbains : Plastiques charriés par les fleuves, goëmons synthétiques sans racine.

- Tourisme balnéaire : Déchets laissés sur les plages ou oubliés lors d’un pique-nique entre cousins.

- Flottes de pêche industrielle : Filets fantômes abandonnés, cordages coupés net – on en retrouve partout, même sous le phare d’Eckmühl !

- Transport maritime : Conteneurs perdus en mer, microbilles échappées lors du nettoyage des coques.

- Lavage textile domestique : Les machines à laver relarguent chaque année des tonnes de microfibres plastiques dans l’océan — ça ferait presque regretter le lin breton…

Près de 80 % des plastiques marins proviennent initialement de sources terrestres (fleuves, villes).

Processus de fragmentation : photodégradation et création de microplastiques

Une fois coincé dans le gyre, chaque déchet subit mille affronts. La lumière UV attaque d’abord la structure du plastique – c’est la fameuse photodégradation, qui provoque l’apparition de radicaux libres et affaiblit la matière. Puis viennent l’abrasion par le sable (assez pour râper n’importe quelle coque !) et l’action mécanique des vagues.

Franchement, entre nous, on dirait des confettis de Galettes-saucisses ! Sauf qu’ici, ces fragments minuscules n’ont rien d’appétissant… Un simple bouchon peut finir divisé en milliers de microplastiques si riquiquis qu’ils passent au travers du filet à bigorneaux.

Liste rapide du morcellement :

1. Exposition prolongée aux UV (le plastique blanchit et craquelle)

2. Usure mécanique due au sable et aux chocs répétés avec d’autres déchets ou organismes marins

3. Fragmentation continue via l’hydrodynamisme : les courants séparent toujours plus petit jusqu’à obtenir ces poussières indélébiles que ni tempête ni crachin ne sauraient vraiment dissoudre…

Les impacts du 7e continent sur la faune et l’écosystème

Ingestion et obstruction chez les animaux marins (tortues, albatros)

Une histoire vraie, pas une fable : sur l’atoll de Midway, Patrick Deixonne a vu de ses propres yeux des poussins d’albatros du Laysan morts, le ventre bourré de bouchons et briquets. Près de 99 % des jeunes albatros portent du plastique dans leur système digestif – triste record ! Ces oiseaux majestueux confondent fragments flottants avec œufs de poissons, les ramènent au nid et condamnent ainsi leur progéniture à une mort absurde par blocage intestinal ou perforation. Les tortues marines s’en sortent à peine mieux : elles gobent sacs et films plastiques en croyant croquer une méduse, résultat : occlusions fatales, ulcérations internes, dénutrition chronique.

Bioaccumulation et perturbation des chaînes alimentaires

La contamination ne s’arrête pas aux « gros morceaux ». Le vrai poison se trouve dans le minuscule : plancton et microfaune avalent les microplastiques, qui migrent ensuite jusqu’aux poissons, crustacés… puis jusque dans nos assiettes ! La bioaccumulation fait grimper la concentration à chaque niveau trophique. Les travaux de Jennifer Cavers (Ifremer) montrent que ces particules véhiculent aussi des substances toxiques (PCB, phtalates), perturbant croissance et reproduction aquatiques.

| Niveau trophique | Concentration estimée (µg/kg) |

|---|---|

| Plancton | 1–10 |

| Zooplancton/Invertébrés | 10–100 |

| Poissons | 100–1 000 |

| Prédateurs supérieurs | >1 000 |

Une anecdote qui secoue : lors d’une campagne d’étude Ifremer près du Conquet, plus de 70 % des échantillons de sardines contenaient déjà du microplastique.

Conséquences pour le plancton et la vie microbienne

Les expéditions Tara Océans et Race for Water l’ont confirmé : les microplastiques sont loin d’être neutres pour le microbiome marin. Même invisibles au profane, leurs effets sont ravageurs :

- Altération de la photosynthèse chez le phytoplancton : rendement réduit jusqu’à -15 % selon certaines expériences,

- Perturbations dans la composition bactérienne essentielle à la santé des océans,

- Fixation et relargage de polluants chimiques secondaires,

- Introduction d’agents pathogènes via les « biofilms » formés à la surface du plastique.

Une goutte d’eau pleine d’histoires amères… entre nous, on est bien loin du simple souci esthétique.

Qui sont les responsables et quelles sont les responsabilités ?

Les pays et industries les plus pollueurs selon les études récentes

Soyons francs, le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), relayé par Peter Thomson (envoyé spécial pour l’océan), n’a épargné personne. Il tape sec là où ça fait mal : la pollution plastique mondiale vient principalement d’un petit club fermé de pays industrialisés et émergents. Le classement par volume émis ne bouge quasiment pas d’une année sur l’autre :

- Chine

- Inde

- Indonésie

- Philippines

- États-Unis

Côté industries, on retrouve le trio peu glorieux : agroalimentaire (emballages), textile (synthétiques) et pétrochimie (granulés). Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ces secteurs arrosent nos océans de microplastiques sans sourciller – de quoi rendre perplexe même un vieux goémonnier.

- Chine : exportations massives de produits plastiques et gestion lacunaire des déchets.

- Inde/Indonésie/Philippines : fleuves parmi les plus sales du monde.

- États-Unis : champion du jetable et de la consommation à outrance.

Rôle des flottes de pêche et du transport maritime

Ici, c’est un peu comme le fameux « crochet du pêcheur brestois » : on croit tenir le bout, mais il glisse toujours vers le large… Les flottes industrielles relâchent en mer une quantité affolante de filets dérivants et cordages composés principalement de polypropylène ou PET – deux matériaux qui flottent mieux que n’importe quel flotteur artisanal finistérien. Ces engins se transforment en pièges mortels pour la faune, tout en fragmentant lentement leur poison dans la colonne d’eau.

Quant au transport maritime, il y a fuite à tous les ponts : pertes de conteneurs débordant d’emballages plastiques, déchets rejetés discrètement lors des lavages ou accidents logistiques… Personne ne contrôle vraiment ce qui s’évapore au-delà des lignes maritimes !

Responsabilité individuelle : déchets domestiques et tourisme balnéaire

Ne nous voilons pas la face – chaque Breton qui trimballe sa bouteille en plastique ou laisse traîner un sachet sur la plage participe à cette mascarade océanique. Les initiatives « zéro déchet » et l’upcycling breton grignotent du terrain mais restent minoritaires face au raz-de-marée touristique : chaque été apporte son lot d’emballages oubliés dans les dunes. Allez savoir pourquoi, on préfère nos galettes sans emballage !

À faire pour éviter le naufrage collectif :

- Refuser le suremballage (la galette se tient toute seule…)

- Privilégier le vrac et les marchés locaux (plus vivant que le plastique sous vide)

- Participer à une opération nettoyage sur la côte – c’est plus efficace qu’une détox au kombucha maison !

"On dit souvent que tout commence à la maison – c’est encore plus vrai quand il s’agit d’empêcher nos déchets plastiques d’aller voyager jusqu’au septième continent."

Initiatives et solutions pour nettoyer et prévenir

Projets internationaux (Ocean Cleanup, Race for Water, Tara Océans)

Difficile d’imaginer un matin breton sans crachin ni un océan sans plastique, mais quelques têtes bien trempées relèvent le défi ! Le projet Ocean Cleanup – chapeauté par Boyan Slat mais plébiscité par Jennifer Cavers (Ifremer) et Peter Thomson de l’ONU – parie sur des barrières flottantes ultra-légères qui captent les déchets sans piéger la faune. Leur méthode ? Exploiter la force même du gyre pour guider les plastiques vers une zone de collecte, parfois jusqu’à 80 tonnes extraites lors d’un seul déploiement.

Race for Water préfère la voile solaire et hydrogène : leur catamaran traverse les gyres, analyse les déchets, sensibilise et propose de transformer le plastique collecté en énergie. Quant à la Tara Océans, c’est plus l’approche fine : expéditions scientifiques pour comprendre les effets du plastique sur le plancton, avec partage des données à l’échelle mondiale — une science citoyenne qui n’a rien à envier au bagad local !

| Projet | Zone d’action | Volume collecté | Date de lancement |

|---|---|---|---|

| Ocean Cleanup | Pacifique Nord | ~2200 t (2024) | 2013 |

| Race for Water | Global/gyres majeurs | ~300 t/an | 2015 |

| Tara Océans | Global/scientifique | Données > objets | 2009 |

Les progrès sont notables… mais face à l’objectif d’un océan « zéro plastique », on rame encore contre courant.

Politiques publiques et régulations (ONU, Agence de l’Eau)

Soyons honnêtes : la réglementation avance au pas lent du homard fatigué. L’ONU multiplie pourtant directives et conventions : engagement mondial d’ici 2040 pour réduire drastiquement la production plastique à usage unique ; interdiction progressive des microbilles dans les cosmétiques ; responsabilité élargie des producteurs.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie cible désormais l’ensemble du cycle de vie du plastique : obligation de réduction des rejets industriels, contrôles renforcés sur le traitement des eaux usées, soutien aux collectivités pour organiser des zones "zéro pollution". Et Patrick Deixonne, navigateur français engagé, sensibilise depuis dix ans élus et entreprises lors de colloques… mais trop peu suivent vraiment.

Gestes au quotidien : tri, alternatives au plastique, upcycling breton

Franchement, il ne faut pas attendre que la marée monte jusqu’au salon ! Les recettes maison sont efficaces quand elles s’associent à une vraie discipline quotidienne :

- Tri sélectif systématique (même sous la pluie)

- Compostage des biodéchets (avec copeaux locaux si possible)

- Achat local ou vrac – bocaux en verre & paniers en osier plutôt que sachets jetables !

- Upcycling breton : transformer bouteilles en jardinières verticales ou fabriquer un sac solide à partir d’une vieille voile ou toile cirée…

- Privilégier le chanvre breton pour remplacer films plastiques : certains artisans créent déjà des emballages compostables dignes d’un fest-noz.

- Faire son kombucha maison dans un bocal consigné plutôt qu’en bouteille PET – goût iodé garanti !

Anecdote authentique : à Plouha, un collectif a construit une serre communautaire exclusivement avec des fenêtres recyclées… Preuve qu’avec du bon sens (et un brin d’entêtement), on peut détourner le plastique tout en cultivant ses tomates.

Checklist "Océan propre"

- [x] Tri sélectif consciencieux

- [x] Compostage actif

- [x] Achats locaux/sans emballage

- [x] Upcycling créatif made in Breizh

Quel avenir pour nos océans ?

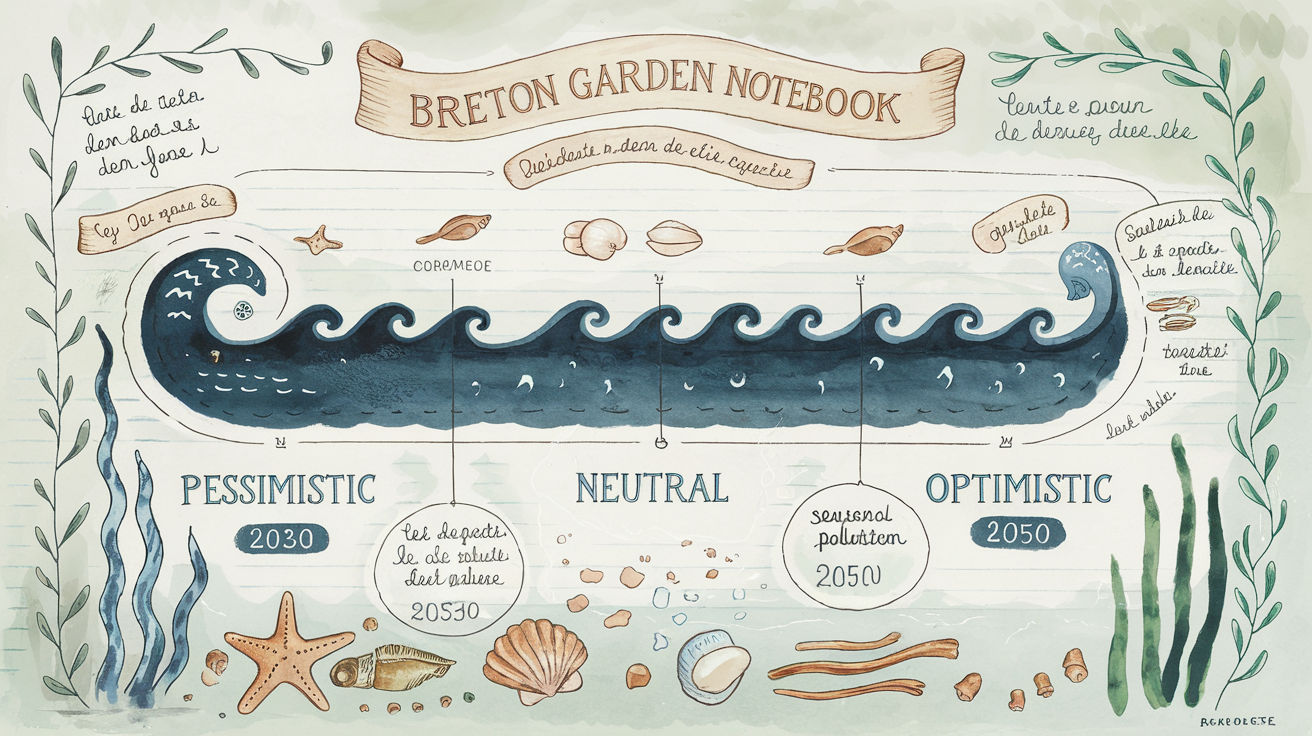

Projections à 10, 20 et 50 ans selon les scénarios de production

On pourrait croire que l’avenir de la mer se lit dans les sargasses ou les rides sur le granit, mais Ifremer et consorts ne s’en contentent pas. Ils tracent trois trajectoires bien différentes, à la manière d’un jardin breton qui hésite chaque printemps entre tempête et embellie :

- Scénario pessimiste : si la production plastique poursuit son galop (aucune régulation ni changement massif), on atteindrait plus de 600 millions de tonnes de déchets plastiques cumulés dans l’océan d’ici 2050, soit un triplement du niveau actuel. Les collectes ne suivent pas, la dégradation naturelle plafonne et c’est la gadoue saison après saison.

- Scénario neutre : avec des efforts modérés (meilleure gestion mais pas de révolution), le volume annuel déversé commencerait à baisser vers 2040, avant de stagner autour de 450 millions de tonnes accumulées en 2050. Quelques herbes folles repoussent, mais rien d’un verger luxuriant.

- Scénario optimiste : en cas de virage radical (production divisée par deux, collecte massive et matériaux compostables généralisés), on stabiliserait le stock autour de 300 millions de tonnes, puis une décroissance au fil du temps. La mer reprendrait peu à peu couleur, comme un potager régénéré avec patience, gestes collectifs et savoir-faire local…

| Scénario | Émissions annuelles | Collecte/dégradation | Stock océanique (2050) |

|---|---|---|---|

| Pessimiste | +++ | Faible | >600 Mt |

| Neutre | + | Moyenne | ~450 Mt |

| Optimiste | -- | Forte | <300 Mt |

Innovations en recherche et bioplastiques

Si vous pensiez que nos algues ne servaient qu’à fertiliser les champs ou parfumer le beurre salé… détrompez-vous. Les équipes Ifremer, Tara Océans et leurs collègues européens planchent sur des bioplastiques d’algues, biodégradables même en mer froide – une révolution discrète façon varech ! Ces matières biosourcées offrent une alternative sérieuse : elles se décomposent sans laisser de traces toxiques et pourraient remplacer jusqu’à 30 % des emballages jetables.

Tara Océans explore aussi comment les micro-organismes marins transforment ces nouveaux plastiques sans empoisonner l’écosystème. En Bretagne, des start-ups testent déjà des filets compostables pour la pêche côtière… Si ça n’est pas du bon sens armoricain !

Appel à l’action collective et individuelle

Franchement, entre nous, attendre que « quelqu’un » résolve tout pendant qu’on cueille des mûres… ce n’est plus possible ! Les rapports récents sont formels : c’est le foisonnement d’actions locales ET globales qui fait basculer le destin du grand bleu ! Chaque ramassage collectif sur la grève compte, tout comme chaque refus d’un sachet jetable au marché dominical.

Agir pour un océan vivant n’a rien d’une corvée punitive – c’est une sorte de compagnonnage quotidien, comme retourner un jardin après la pluie : ça prend du temps, il faut accepter les ratés (et parfois se salir les bottes !). Mais soyons honnêtes : la mer compte sur nous tous. Qui aurait envie d’expliquer aux générations futures pourquoi on aura laissé filer cette chance unique comme un vieux filet percé sous Penmarc’h ?

Conclusion : agir maintenant pour un océan sans plastique

On ne va pas tourner autour du goémon : le septième continent n’est pas une fatalité. La responsabilité est partagée (des industriels jusqu’aux pique-niqueurs), les impacts sur la faune sont déjà insensés, et les innovations bretonnes comme mondiales montrent que des solutions existent. L’ONU pousse à l’ambition mondiale tandis que The Ocean Cleanup fait bouger les lignes avec ses filets géants : la preuve qu’on peut basculer du déni à l’action. Franchement, entre nous, la vraie fierté c’est de participer – ramasser un déchet, soutenir une initiative locale ou refuser le plastique inutile… c’est déjà tracer la route vers un océan guéri, et ça vaut tous les festoù-noz du monde.