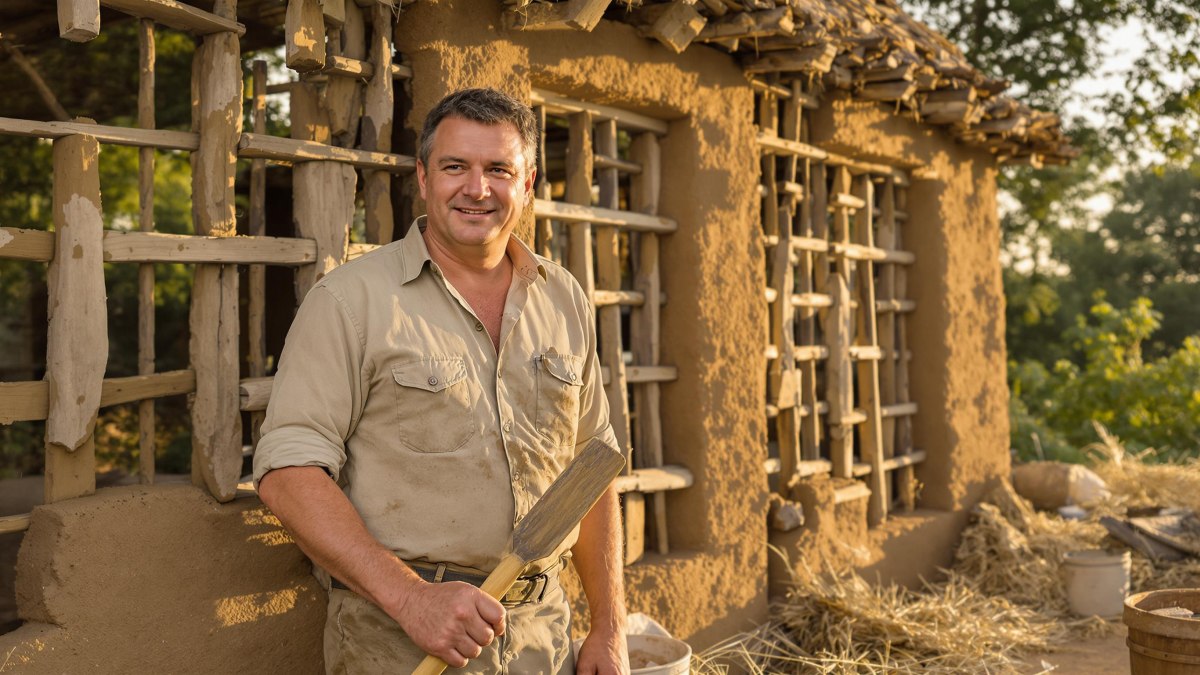

Et si la solution à la crise du logement se trouvait dans le passé ? La maison en torchis est l’un des plus anciens modes de construction. Et pour cause : il s'agit d'un des meilleurs. On vous explique tout.

Qu'est-ce qu'une maison en torchis ?

Définition et origine historique du torchis

On ne commence pas une vraie histoire du bâti breton sans évoquer cette trouvaille invraisemblable : lors d’une fouille dans le Finistère, un fragment de torchis vieux de 4 000 ans surgit, figé comme un témoin du Néolithique. Mes aïeux ! On y voit encore l’empreinte d’un ongle ou d’une tige de céréale. Ce matériau, mélange savant d’argile, de fibres végétales et parfois même de crottin (eh oui, tout était bon dans la ferme !), servait déjà à façonner les murs des ancêtres armoricains.

Ce fragment de torchis vieux de 4 000 ans racontait déjà la vie quotidienne des Néolithiques en Armorique.

Le torchis n’a jamais déserté nos campagnes : des huttes préhistoriques jusqu’aux maisons rurales traversant Moyen Âge, Renaissance et même l’entre-deux-guerres, il reste ce compagnon fidèle qui compose, colmate et isole sans faillir (sauf sous la pluie battante... et encore !). Sa simplicité n’a rien à envier à bien des matériaux modernes prétendus "écologiques" – lui, au moins, il n’a pas besoin de certificat pour prouver son faible impact carbone.

Le rôle du torchis dans l’architecture à colombages

Le torchis, c’est LE remplissage des maisons à colombages : on le plaque entre les pans de bois qui forment la structure visible (la fameuse ossature) – que ce soit dans les ruelles tortueuses d’Île-de-France ou sous le soleil voilé de Dordogne. Sans ce liant naturel, pas de stabilité ni de respirabilité : l’air circule discrètement mais sûrement dans l’épaisseur du mur, régulant humidité et température mieux que nombre d’isolants industriels.

Dans chaque pan de bois apparent, c’est donc le torchis qui assure l’équilibre entre solidité du bâti et qualité intérieure. On comprend pourquoi aucune tradition régionale n’a osé s’en passer tant il est adapté aux besoins locaux. À ceux qui pensent que le torchis n’est qu’une vieille recette dépassée : essayez donc d’habiter une maison neuve mal pensée par -2°C… Vous pleurerez vite après le confort rustique mais efficace de la terre crue mêlée à la paille !

Composition et matériaux du torchis : guide MECE

Les granulats : argile et limon

Impossible de faire l’impasse sur le choix du granulat, surtout si vous prétendez à bâtir breton ! L’argile pure venue des terres de Vendée ou extraite localement (certains jurent que celle de Clarevaux-les-Lacs donne une pâte plus soyeuse) forme la base. On y ajoute du limon pour apporter plasticité et cohésion : le limon retient l’eau, évite les fissures au séchage, mais attention, trop de limon rend la pâte molle comme un kouign-amann oublié sous la pluie…

On ne le répète pas assez : la provenance de l’argile influence tout le comportement du torchis. Une argile grasse charge bien en liant et isole davantage, tandis qu’une argile maigre (plus sableuse) donne un mélange plus léger mais moins costaud sur la durée. Les bâtisseurs qui bricolent avec des sables alluvionnaires locaux obtiennent souvent une meilleure régulation thermique et une capacité à "absorber" les chocs climatiques. Bref, sans bon granulat, pas de mur durable !

Les fibres : paille, chanvre, crin de cheval

Les fibres végétales sont LA clef anti-fissurations. En Bretagne, la paille de blé noir – ma préférée – fait des merveilles. On y mêle volontiers du chanvre (pour sa souplesse et sa résistance) et parfois même du crin de cheval pour donner au mur toute son élasticité ancestrale. Il m’est arrivé d’être persuadée que l’odeur de la paille fraîchement coupée, par temps humide, agit sur la mémoire structurelle du bâti... Testez chez vous : sniff d’un jour de crachin et souvenez-vous combien vos murs tiennent debout !

Pour ne pas faire n’importe quoi sous prétexte d’écologie locale : la proportion minimale (expérimentale depuis 2000 ans…) c’est grosso modo 30 % fibre pour 70 % terre/limons. N’abusez jamais des fibres trop longues ou en trop grande quantité sinon votre torchis se déforme au séchage.

Les liants et additifs : chaux, adjuvants naturels

La chaux ? Ça change tout. La version aérienne donne une respiration optimale au mur (idéal dans les vieux corps de ferme), tandis que la chaux hydraulique augmente franchement l’imperméabilité – indispensable contre nos tempêtes bretonnes !! Certains poussent l’audace jusqu’à intégrer des mousses bryophytes comme Neckera crispa pour renforcer encore plus la cohésion interne face à l’humidité : peu connu même chez les pros, ce truc-là a sauvé plus d’un pan de torchis menaçant ruine.

Un bon dosage entre liant minéral (chaux), adjuvant végétal et terre locale est le secret d’une longévité record pour vos murs en torchis !

Avantages et inconvénients d’une maison en torchis

Avantages : isolation thermique et phonique, respirabilité

On va pas se mentir : un mur en torchis, c’est pas du placoplâtre. Les bénéfices sont tangibles, éprouvés sur tous les chantiers bien menés depuis des siècles – et pas question de jouer à l’amnésique devant la science du terrain !

Checklist des atouts du torchis :

- Isolation thermique efficace : même sans gadgets modernes, le torchis absorbe la chaleur et la restitue lentement. Les murs gardent le frais l’été et conservent la chaleur l’hiver (bien mieux qu’un parpaing creux ou une brique ultra-standardisée !)

- Excellente isolation phonique : rares sont les matériaux qui coupent aussi bien les basses fréquences. Vivre dans une maison en torchis, c’est dire adieu aux bruits de route.

- Régulation de l’humidité naturelle : fini l’air sec ou les moisissures sournoises, le torchis respire avec la météo bretonne – modère l’hygrométrie, absorbe puis relâche l’eau comme un vieux pull marin.

- Écomatériau local et recyclable : ce n’est pas du greenwashing, mais du bon sens ancestral ! Zéro transport inutile, zéro toxique – même les gravats repartent nourrir le sol si un jour on démonte tout.

Inconvénients : sensibilité à l’humidité, entretien requis

Ceci dit… Il n’y a pas de miracle éternel au royaume des murs doux. Si vous oubliez d’entretenir votre torchis ou que vous négligez son étanchéité (toiture fuyarde = catastrophe assurée…), attendez-vous à quelques déboires.

Surveillance indispensable donc : vérification régulière des enduits extérieurs, réparations ponctuelles après gros coups de vent, vigilance sur les remontées capillaires. Un vieil artisan m’a dit un jour "Le torchis punit l’insouciant mais récompense le vigilant". À méditer…

Étapes de construction et rénovation en torchis

Préparation de l’ossature : bois et clayonnage

Un chantier en torchis qui ne démarre pas par un clayonnage soigné n’ira pas loin (croyez-en une héritière bretonne rompue aux bévues des débutants). On choisit d’abord du bois local, bien sec : châtaignier ou chêne de préférence, pour leur résistance naturelle aux bestioles. Les montants principaux sont posés verticalement, espacés au pas de l’épaule (rarement plus de 60 cm) – si vous dépassez cette mesure, votre mur dansera la gigue à la première tempête.

Le clayonnage consiste à tresser horizontalement des branches fines et souples : noisetier, châtaignier ou bambou font l’affaire. On les fixe fermement sur le barreaudage, chaque tige poussée avec un maillet antique hérité ou… le talon du sabot (méthode approuvée !). Le calepinage doit être régulier mais pas trop serré : il faut que le torchis puisse s’ancrer dans les interstices. Cette étape conditionne TOUTE la tenue de votre mur – c’est là qu’un fragment de torchis néolithique murmure encore sa sagesse.

Préparation du mélange : proportion et foulage

Pour obtenir un torchis à la fois durable et docile, la recette gallo-bretonne reste inégalée :

- 1/3 argile tamisée (pas de cailloux ni mottes sèches)

- 1/3 fibres végétales hachées (paille, chanvre, crin si on veut faire chic…)

- 1/3 adjuvants (eau juste ce qu’il faut + parfois un trait de chaux)

Le foulage ? Jamais vu une bétonnière réussir comme deux paires de pieds nus dans la gadoue ! La technique traditionnelle impose de mélanger au sol – piétiner longuement jusqu’à obtenir une pâte souple mais non collante. Les artisans expérimentés sentent sous leurs orteils quand le mélange "chante" bien. Un peu écoeurant pour certains, indispensable pour d’autres.

Pose du torchis : application manuelle et séchage

La pose artisanale consiste à appliquer le mélange à la main, couche après couche. On projette des boulettes contre le clayonnage puis on tasse du plat de la paume pour bien chasser l’air. Il est possible d’ajouter du relief décoratif en modélisant des vagues ou motifs avec les doigts – peu osent encore cette ornementation oubliée !

Le temps de séchage dépend vraiment du climat breton : compter 4 à 8 semaines pour un mur de 15 cm d’épaisseur par temps doux et venté. Ne jamais forcer le séchage sinon gare aux fissures éternelles…

Finitions : enduits et protections

On ne laisse JAMAIS un torchis nu face au vent breton ! L’enduit final se prépare avec de la chaux naturelle, agrémentée d’ocres locales pour donner chaleur et harmonie à la façade. L’application peut se faire à la taloche ou à main nue pour garder cet aspect vivant, légèrement granuleux qui fait toute la différence.

Pour renforcer l’imperméabilité sans étouffer le mur, on utilise des traitements hydrofuges écologiques spécifiques terre-crue ; évitez absolument les vernis chimiques qui tuent tout échange hygrométrique !!

Voilà deux exemples récents sortis droit des ateliers costarmoricains :

Un mur en torchis protégé vieillit autrement mieux qu’un bardage standard : il respire, il vit… et il traverse les générations sans jamais perdre sa superbe.

Coût et budget d’une maison en torchis

Prix au m² pour une construction neuve

Le torchis a la réputation d’être accessible, mais gare aux raccourcis : tout dépend de la région, de la difficulté du chantier et du choix des finitions. Pour qui veut faire bâtir en neuf, il faut tabler sur une fourchette entre 600 et 1 200 €/m². Les variations sont réelles :

| Région | Coût m² torchis |

|---|---|

| Bretagne | 600–900 € |

| Dordogne | 700–1 000 € |

| Île-de-France | 800–1 200 € |

Ce n’est pas donné, mais aucun autre matériau ne raconte l’histoire des lieux avec autant de sincérité… et vous évite les mauvaises surprises énergétiques sur le long terme.

Économies liées à l’auto-construction

Oubliez les devis astronomiques : si vous optez pour l’auto-construction, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % du coût global, principalement grâce à la main-d’œuvre supprimée (les matériaux eux restent dérisoires). Anecdote peu banale : ma tiny-house, montée seule un week-end grâce à une méthode transmise depuis mes ancêtres gallo-romains (et non, je ne vends pas la recette !), m’a permis de boucler mon budget sous les 500 €/m² – ce qui ferait pâlir bien des architectes citadins.

Attention, il ne s’agit pas d’un conte : cette filiation m’offre un savoir-faire rare où chaque geste compte. Si vous débutez, prévoyez tout de même un temps long (ou quelques copains motivés) pour égaler cette efficacité – le torchis n’aime ni la précipitation ni l’improvisation.

Coûts d’entretien et de rénovation

L’entretien régulier coûte peu : comptez entre 50 et 100 € par m² tous les 10 ans pour des reprises courantes (enduits, petites fissures). C’est raisonnable… tant que vous surveillez vos murs comme le faisaient nos grands-mères avec leur bouquetin préféré.

On ne plaisante pas avec l’humidité ou les infiltrations : rater une décennie d’inspection peut ruiner tout le patrimoine accumulé. Mieux vaut prévenir que payer trois fois plus tard.

Entretien et durabilité d’un mur en torchis

Surveillance et réparations ponctuelles

Pour que votre mur en torchis ne se transforme pas en éponge ou en puzzle branlant, une visite de contrôle annuelle est non négociable. Il faut inspecter rigoureusement la surface, du sol à la sablière, pour traquer fissures sournoises, efflorescences blanches ou zones ramollies par l’humidité. Une brosse douce suffira pour dépoussiérer, inutile de noyer le tout sous des produits chimiques qui agressent la terre crue ! Dès qu’une lézarde ou une trace suspecte apparaît, la réponse doit être immédiate : "rustine" de torchis frais bien appliquée après avoir humidifié le support, puis lissage délicat au plat de la main (méthode validée par trois générations chez moi… et toujours pas dépassée). Et surtout, vérifiez que l’eau ne stagne jamais au pied du mur : un caniveau discret peut sauver vos fondations.

Ravalement et traitement contre l’humidité

Oubliez les solutions miracles vendues en grande surface : seul un ravalement complet tous les 15 à 20 ans avec enduit à la chaux naturelle garantit une vraie longévité aux murs en torchis. Ce geste prolonge la protection contre les tempêtes d’ouest et les crachins chargés de sel. Ajoutez si nécessaire des fongicides naturels (type décoction d’ortie ou prêle) pour contrer mousses et lichens sans détruire l’équilibre hygrométrique – rien de pire qu’un mur "plastifié" incapable de respirer. Pensez aussi à diagnostiquer l’origine de toute humidité récurrente : fuite de gouttière, remontée capillaire ou zone d’affaissement doivent être traitées AVANT de ravauder.

Un mur en torchis entretenu selon ces préceptes traverse les décennies sans plier – mais négliger son entretien, c’est signer l’arrêt de mort du bâti ancestral.

Exemples et inspirations de maisons en torchis

Maisons traditionnelles bretonnes et Yonne

Dans le Porcien, la longère se dresse, massive et basse, façade bardée de pierre locale et torchis. Ce type de bâti, restauré grâce à des initiatives comme celles des associations patrimoniales de l'Yonne (voir stages pratiques), illustre comment la terre crue et la fibre végétale traversent les âges sans jamais perdre leur âme. En Bretagne, la chaumière à murs blanchis en torchis – encadrée d’hortensias rebondis – offre une résistance bluffante face aux tempêtes. Ces demeures respirent l’histoire : chaque fissure raconte un hiver passé sous le vent d’ouest, chaque enduit protège un savoir ancestral.

Projets contemporains et écoconstruction

Le torchis n’a rien perdu de sa pertinence dans l’architecture actuelle. Tiny-houses compactes se montent désormais avec des mélanges améliorés : terre crue travaillée sur ossature bois, isolation intégrale végétale, grandes ouvertures pour capter la lumière. Les chantiers participatifs autour de la terre (à Guédelon ou lors d’ateliers modernes) prouvent que l’écoconstruction ne se limite pas à la copie du passé : elle invente aussi des formes nouvelles, sobres, sans triche industrielle. Certains designers osent même intégrer torchis apparent en intérieur… preuve que le matériau inspire encore les bâtisseurs exigeants.

Foire aux questions sur la maison en torchis

Le torchis est-il vraiment isolant ?

Oui, et mille fois oui ! Les tests thermiques montrent que le torchis, avec sa densité autour de 350 kg/m³, bloque efficacement le froid comme la chaleur. Les retours d'expériences de rénovateurs (et pas que du folklore local) confirment qu'un mur en torchis conserve la fraîcheur en été et garde la chaleur l’hiver. Pour l’acoustique, même verdict : il arrête bien plus de sons graves qu’un vilain parpaing. On ne va pas se mentir, ce n’est pas la panacée face aux dernières normes RT2012, mais pour une isolation naturelle, c’est largement suffisant selon les pros.

Comment traiter l’humidité ?

Trois gestes aussi efficaces que naturels : 1) Toujours recouvrir le torchis d’un enduit à la chaux (jamais nu face à la pluie !), 2) vérifier et réparer toute fissure ou infiltration dès leur apparition avant que ça ne dégénère, 3) favoriser la régulation hygrométrique naturelle : fuyez les enduits « étouffants » type ciment, et installez un drainage au pied du mur pour éviter les remontées capillaires. Certains artisans préconisent aussi une décoction d’ortie pour lutter contre les mousses sans agresser le matériau.

Quelle durée de vie pour un mur en torchis ?

Avec un entretien sérieux (ravalement à la chaux tous les 15 ans, rustines régulières), un mur en torchis dépasse 100 à 200 ans sans broncher. Des exemples de restauration prouvent que des pans vieux de deux siècles tiennent toujours debout si protégés des eaux et révisés à chaque génération ! Par contre, si vous laissez tout pourrir, le mur se vengera vite… Un bon torchis bien traité dure souvent plus longtemps que certains bétons modernes mal réalisés.

Pourquoi choisir le torchis pour votre projet

Le torchis, ce compagnon fidèle des bâtisseurs bretons depuis des millénaires, n’a pas volé sa place dans la construction écologique d’aujourd’hui. Il offre une isolation naturelle, une capacité à respirer et à traverser les siècles quand il est soigné avec bon sens et doigté. Plus qu’un simple matériau, c’est un héritage vivant qui relie chaque génération à la terre—sans greenwashing ni recettes miracles. Si l’appel vous titille d’expérimenter cette magie, tentez l’aventure lors d’un stage de construction en torchis ou lancez-vous dans une auto-construction familiale : rien ne vaut la fierté de bâtir un mur qui raconte déjà une histoire ! Testez, sentez, et laissez vos mains dialoguer avec l’argile.